Música e desenvolvimento cerebral: uma perspectiva da Neuropsicologia

Música e desenvolvimento cerebral: uma perspectiva da Neuropsicologia

Music and brain development: a Neuropsychological perspective

Música y desarrollo cerebral: una perspectiva de la Neuropsicología

Talita Mata Albuquerque¹

Resumo: Desde os primórdios, sabe-se que a música não é somente processada no cérebro, mas afeta o seu funcionamento. Com os avanços conquistados pela Neuropsicologia nas últimas décadas, houve a possibilidade de uma compreensão mais acurada sobre a relação entre música e desenvolvimento cerebral, havendo interesse crescente no estudo dessa temática. A pesquisa exploratória realizada teve caráter qualitativo. Aplicou-se um questionário semiestruturado on-line no ano de 2021, em uma amostra de 60 participantes entre 15 e 62 anos, músicos e não músicos. Verificou-se a contribuição da música para o cérebro, corroborando com a literatura existente, havendo ainda, uma gama de questões a serem investigadas e respondidas, especialmente, no campo da reabilitação.

Palavras-chave: música; desenvolvimento cerebral; neuropsicologia.

Abstract: Since the dawn of time, it’s known that music is not only processed in the brain but also affects its functioning. With the advances achieved by Neuropsychology in the last decades, there has been the possibility of an accurate comprehension of the relation between music and brain development, with an increasing interest in studying this subject. The exploratory research carried out was qualitative. A semi-structured online questionnaire was administered in 2021 to a sample of 60 participants aged between 15 and 62, both musicians and non-musicians. The contribution of music to the brain was verified, corroborating the existing literature. However, there is still a range of questions to be investigated and answered, especially in the field of rehabilitation.

Key words: music; brain development; neuropsychology.

Resumen: Desde siempre se ha sabido que la música no sólo se procesa en el cerebro, sino que también afecta a su funcionamiento. Con los avances realizados por la Neuropsicología en las últimas décadas, se ha abierto la posibilidad de comprender con mayor precisión la relación entre la música y el desarrollo cerebral, teniendo interés creciente por estudiar este tema. La investigación exploratoria llevada a cabo fue de naturaleza cualitativa. En 2021 se aplicó un cuestionario semiestructurado en línea a una muestra de 60 participantes de entre 15 y 62 años, tanto músicos como no músicos. Se verificó la contribución de la música al cerebro, corroborando la literatura existente, pero aún quedan diversas cuestiones por investigar y responder, especialmente en el campo de la rehabilitación.

Palabras clave: música; desarrollo cerebral; neuropsicología.

Introdução

A Neuropsicologia é interdisciplinar, constituindo-se como um campo de trabalho e investigação de diversas áreas do conhecimento e atuação profissional, que se interessam pelas relações entre funções mentais e sistema nervoso central, imerso em um campo mais amplo, denominado Neurociências (HAASE et al., 2012).

A música, no que lhe concerne, não é somente processada no cérebro, mas afeta seu funcionamento. Seu uso para fins terapêuticos data de tempos ancestrais, já que pode evocar e estimular reações fisiológicas que possuem relação direta com o cérebro emocional e executivo (AL-ASSAL, 2008; MUSZKAT, 2019; ROCHA; BOGGIO, 2013; VARGAS, 2012).

Como explica Muszkat (2019), respostas fisiológicas associadas a exposição de música, são as mais diversas, desde modulação neurovegetativa dos padrões de variabilidade dos ritmos endógenos da frequência cardíaca, assim como dos ritmos respiratórios, elétricos cerebrais e dos ciclos circadianos de sono-vigília, até a produção de neurotransmissores correlacionados à recompensa e ao prazer, e ao sistema de neuromodulação da dor.

Além disso, vários circuitos neuronais são ativados pelo aprendizado musical, já que envolveria percepção de estímulos simultâneos, funções cognitivas como a atenção e a memória, e áreas de associação sensorial e corporal (MUSZKAT, 2019).

Com os avanços conquistados nas últimas décadas pela Neurociência, houve a possibilidade de uma compreensão mais precisa sobre a relação entre música e sistema nervoso, tornando-se um tema promissor de pesquisa, visto que ainda há um leque significativo de questões a serem respondidas (ROCHA; BOGGIO, 2013). Afinal, aquilo que se pretende ver e conhecer, jamais esgota a experiência em si (AL-ASSAL, 2008).

Portanto, busca-se compreender como a música pode contribuir para o desenvolvimento cerebral, a partir de uma ótica da Neuropsicologia, revertendo-se em benefício para a sociedade, ao elucidar aspectos primordiais da mente humana, podendo viabilizar pesquisas mais aprofundadas e intervenções efetivas.

O presente estudo baseou-se na pesquisa exploratória, realizando levantamento bibliográfico e aplicação de questionário semiestruturado on-line, em uma mostra de 60 pessoas de diferentes idades e sexo, músicos e não músicos, que tinham interesse em contribuir com o trabalho. A análise dos resultados foi realizada dentro de uma perspectiva qualitativa, que considera haver um vínculo indissociável entre mundo objetivo e subjetividades.

Música

De acordo com Rocha e Boggio (2013), a música é anterior à linguagem e a agricultura. É a arte de expressar sentimentos através dos sons. Pode ser entendida também, como uma linguagem, logo, é organizada e decodificada por signos, que têm a função de representar graficamente os sons que ouvimos e imaginamos.

Pederiva e Tristão (2006) e Vargas (2012), aludem que música e fala são fundamentalmente similares, pois usam material sonoro que são recebidos e analisados no mesmo órgão, embora fatores acústicos sejam utilizados de inúmeros modos. A fala possuiria um significado denotativo, que usualmente não aconteceria no caso da música, assim, tanto o código musical quanto o da fala, contam com diferentes elementos, podendo percorrer caminhos, valores e interpretações de diversas maneiras.

Segundo Silva et al. (2013), música e linguagem falada são parecidas em complexidade, uso de artifícios sensoriais e símbolos abstratos e nas associações semânticas. Dessa forma, a Neuropsicologia do conhecimento musical foi demasiadamente influenciada pelos estudos de pacientes com déficit verbal.

A priori, a música é dividida em três partes, melodia: combinação de sons sucessivos, um após o outro, compondo a parte sem letra, somente tocando-se as notas; harmonia: combinação de sons simultâneos, dados de uma só vez, um acorde, por exemplo. O acorde é a junção de três ou mais sons, quando tocados simultaneamente e são representados pelo sistema de cifras; e ritmo: é a combinação dos valores, evidenciando a velocidade da melodia (COSTA, 2011).

Ao que tange as propriedades do som, são divididas em quatro, duração: tempo de produção do som; intensidade: se será empregada menor ou maior força na execução de uma música; altura: é a propriedade do som ser grave; e timbre: qualidade do som que permite reconhecer sua origem, isto é, de qual instrumento está sendo emitido (COSTA, 2011).

Na gramática musical ocidental, têm-se doze sons musicais diferentes, sete chamados notas naturais (DÓ – RÉ – MI – FÁ – SOL – LÁ – SI) e cinco classificados como acidentes musicais. Os acidentes musicais têm o intuito de movimentar a frequência das notas para que elas possam assumir outros contextos musicais (COSTA, 2011).

Costa (2011) explica que para se obter uma relação concreta entre os sons musicais foi desenvolvida uma unidade de medida, chamada Tom, responsável por determinar a distância sonora entre os sons. O Tom pode ser dividido em duas partes, a saber: cromático e diatônico, denominadas Semitom que representa a metade da unidade padrão e é também, a menor medida possível entre os sons do nosso sistema musical.

Música e subjetividade

Segundo Al-assal (2008), existem variadas maneiras de abordar e pensar os usos e efeitos da música no modo de ser das pessoas, não devendo ser reduzida a técnica, mas para além disso, como patrimônio cultural de uma criação essencialmente livre e compartilhada. A música com pouquíssimas exceções, recorrentemente aparece na vida do ser humano ainda na barriga de sua mãe, através das cantigas e permanece em maior ou menor grau no decorrer de seu desenvolvimento.

Por um mecanismo próprio e singular, a música vai colorindo e até auxiliando a deixar mais cinza os dias. Quem nunca fez associação entre uma determinada música e um evento em particular? A música embala e acompanha a experiência humana, contendo significativo poder de comunicação, reverberando então, nuances da realidade social.

Conforme Vargas (2012), a música encontra-se presente em todas as culturas, com fins de celebração e de marcar encontros e desencontros. Pode favorecer a elaboração simbólica de vivências dolorosas, inclusive, pelas relações mediadas por ela; a reconhecer e respeitar a si e ao outro, adaptando-se às necessidades, como por exemplo, no processo de aprendizagem de algum instrumento ou de canto; poderia ser intermediária de uma comunicação e compreensão que outrora encontrava-se rígida e estereotipada; dissolveria resistências; proporcionaria intenso prazer e sensação de pertencimento; relembraria momentos importantes e entes queridos (AL-ASSAL, 2008); motivaria; diminuiria preconceitos e distâncias; transformaria vidas.

A arte da música seria uma maneira de ultrapassar limites entre o eu e o mundo exterior, na sua correlação. Para Vargas (2012), se a fala coloca obstáculos e resistências, a música as liberam, pois, mistura o novo e o familiar. Quando alguém gosta de uma música, algo o mobiliza internamente para isso, a música ganha sentido dentro de um universo idiossincrático. Não é raro, encontrar pessoas que ao vivenciarem uma situação de intenso sofrimento, buscam alento nas canções. Em alguns momentos, ouvimos incessantemente uma determinada música, em outras conjunturas, outras músicas, diferentes daquelas de antes. Destarte, a variabilidade da música acompanha a nossa história e suas diversas facetas.

Portanto, a música possui uma representação emocional e pode ampliar percepções e relacionamentos, exercendo um poderoso efeito sobre os seres humanos a partir da significação e simbolização no aparelho psíquico (AL-ASSAL, 2008). Quando se ouve canções, ouvisse tudo que compõe a nossa humanidade, seja enquanto singularidade e/ou coletividade, já que um, passa pelo outro.

A música pode ser e assumir muitas formas, dependendo de quem a habita. “[…]. Muitas vezes, não precisamos das palavras. Falamos de outras formas. Vibrar no mesmo tom, timbrar em uníssono, é alcançar o âmago. Comunicação pura. Cada ser possui um idioma pessoal” (AL-ASSAL, 2008, p. 78).

Música e Neuropsicologia

Rocha e Boggio (2013) sobrelevam que a linguagem e a música, são domínios exclusivos dos seres humanos, pois apesar de alguns animais utilizarem os sons para comunicação, nenhuma espécie faz da forma complexa como o ser humano. Já nos primeiros três meses de vida seria possível reconhecer contornos melódicos, diferenciar consonâncias e dissonâncias e mudanças rítmicas (MUSZKAT, 2019; PEDERIVA; TRISTÃO, 2006).

Desde a antiguidade, refletia-se sobre o poder e a capacidade da música despertar sentimentos. Nos primórdios, pensava-se que a música teria um efeito sobrenatural, como bem salienta Vargas (2012), era usada com o intuito de mandar embora espíritos que adoeciam o corpo. Na mitologia grega, a lenda de Orfeu, cantor, músico e poeta que utilizou a música como seu grande trunfo e poder, até mesmo para resgatar sua amada ninfa Eurídice do inferno, traz concepções da universalidade, dos aspectos ontológico e originário, além do efeito divino associado à música (AL-ASSAL, 2008).

Platão, por exemplo, em sua obra A República, fala a respeito de traços morais influenciados por experiências musicais. No século XI, quando a música começa a fazer parte do currículo universitário, a igreja busca molda-la, justamente por reconhecer suas influências sobre as emoções e o comportamento humano. Nos séculos seguintes, a música passa a ser muito utilizada no tratamento de doenças mentais, ganhando cada vez mais importância científica (VARGAS, 2012).

Na contemporaneidade, pode-se afirmar que o processamento musical é intimamente influenciado pelas tonalidades afetivas, em razão da integração de áreas corticais do cérebro e sistema límbico. Desde a percepção do som até o seu entendimento sintático há modulação pela emoção (ROCHA; BOGGIO, 2013). Embora, segundo Marques e Fonte (2018), uma pluralidade de questões sobre a base neurobiológica das emoções musicais sigam sem respostas. Ademais, existem diversos estudos com diferentes visões concernentes às emoções evocadas pela música, todavia, que ainda não conseguiram integrar a complexidade emocional do fenômeno (ROCHA; BOGGIO, 2013).

Para Pederiva e Tristão (2006) a audição de uma música é uma atividade complexa, engloba padrões, associações, emoções, expectativas etc. Partes das operações cognitivas e perceptivas ocorrem de modo independente, e outras, integradas, fazendo com que a vivência musical ganhe significado.

Em conformidade com Muszkat (2019), em qualquer uma de suas dimensões, a música abarca funções cerebrais perceptivo-motoras e executivas, no processo de sentir, processar e decodificar. Sinais físicos revertem-se em emoções, causando reações fisiológicas e comportamentais.

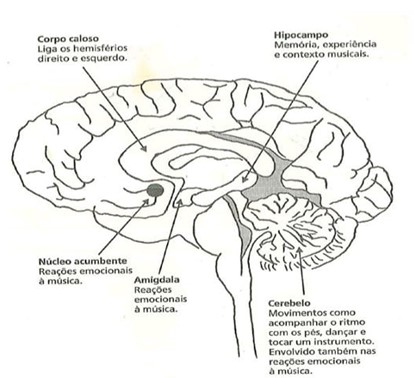

Muszkat (2019) esclarece que a atividade musical envolve áreas cerebrais do cerebelo, tronco cerebral, amígdala e neocórtex. Inicialmente, as vibrações sonoras provocam diferentes movimentos nas células ciliares, que são células receptoras e localizadas no ouvido interno, transmitindo-as para centros do tronco cerebral. A frequência dos sons guardam relação com a localização das células ciliares, enquanto a intensidade com o número de fibras envolvidas, isto é, quanto maior for a intensidade, mais fibras trabalharão no processo.

Existiria uma conexão entre a ocupação da célula sensorial na cóclea e a frequência da vibração dos sons, variando de sons agudos e graves – alta e baixa frequência. À vista disso, os estímulos sonoros nas células ciliares são direcionadas de modo organizado pelo nervo auditivo ao córtex auditivo – áreas de projeção do lobo temporal. Assim, tem-se o primeiro estágio, a senso-percepção musical, havendo a decodificação da altura, timbre, contorno e ritmo.

Por conseguinte, haveria conexão do lobo temporal com áreas da memória como o hipocampo (irá reconhecer a familiaridade temática e rítmica), o cerebelo (responsável pela regulação motora e emocional), a amígdala (viabiliza atribuir um valor emocional à vivência sonora), e ainda, com o núcleo accumbens (associado ao prazer e recompensa). Áreas do lobo frontal permitiriam o comportamento musical planejado (MUSZKAT, 2019).

Existiria uma determinação hemisférica da música, o hemisfério direito seria responsável pelo processamento – discriminação da direção das alturas, do seu conteúdo emocional e dos timbres. Já o ritmo, duração, métrica e discriminação da tonalidade estariam predominantemente, por conta do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo analisaria também, os parâmetros de ritmo e altura, interagindo com áreas da linguagem, que identificam a sintaxe musical (MUSZKAT, 2019; ROCHA; BOGGIO, 2013; VARGAS, 2012).

Imagem 1 – Funcionamento da música no cérebro

Fonte: LEVITIN, 2010 (apud SILVEIRA, 2016, p. 27).

Segundo Muszkat (2019) e Pederiva e Tristão (2006), os indivíduos que não são músicos processam melodias no hemisfério direito, e os que são, contam com uma transferência para o hemisfério cerebral esquerdo. Pesquisas apontam que tanto na percepção quanto na produção musical, há a possibilidade de gerar interações auditivo-motoras, em quem ouve e executa a música. Haveria então, relação direta entre córtex-auditivo e córtex motor, independente de apenas se ouvir ou executar a música. Contudo, ambas as atividades ao serem exercidas variam na intensidade da ativação (ROCHA; BOGGIO, 2013).

O treinamento musical, assim como a exposição prolongada à músicas percebidas como prazerosas tendem a contribuir para o aumento da produção de neurotrofinas, ajudando no aumento da sobrevivência de neurônios e na plasticidade cerebral. Pode ainda, expandir o tamanho e conectividade de determinadas áreas cerebrais, a saber: corpo caloso, o cerebelo e o córtex maior (MUSZKAT, 2019; PEDERIVA; TRISTÃO, 2006; ROCHA; BOGGIO, 2013; VARGAS, 2012; RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

Rocha e Boggio (2013) e Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), ressaltam através de estudos, que há diferenças estruturais entre cérebros de músicos e não músicos. O treinamento musical formal, poderia favorecer habilidades linguísticas, espaciais e matemáticas – desenvolvimento precoce da leitura, memória verbal, melhor discriminação de estímulos auditivos, dentre outros.

A educação musical seria responsável por colaborar na ativação de neurônios em espelho, encontrados nas áreas frontais e parietais cerebral, essenciais para empatia, ressonância afetiva e entendimento de ambiguidades na linguagem (MUSZKAT, 2019). De acordo com Rocha e Boggio (2013), acredita-se que estes neurônios estejam relacionados ao aprendizado por imitação.

Apesar de todos os efeitos positivos do treinamento e da educação musical, Marques e Fonte (2018), sobrelevam diante de pesquisa com uma amostra de 255 participantes, que a música especialmente nesse contexto, pode levar a estresse físico e psicológico. À vista disso, a música estaria relacionada com fatores ambientais e de personalidade.

Al-assal (2008) e Vargas (2012), destacam indícios de que haveria forte influência da hereditariedade na capacidade musical dos músicos e outros indicativos do meio ambiente como principal influenciador de tais capacidades. Assim, Vargas (2012) conclui que o mais indicado seria um ponto de vista intermediário herança-meio. Por outro lado, Silveira (2016) expõe que habilidades musicais estariam por conta em primazia, do estímulo precoce e/ou da prática.

Pessoas com declínio cognitivo, poderiam ter a ativação de redes neurais demasiadamente plásticas favorecidas pela música. Os benefícios da música nos quadros demenciais já são amplamente estudados e validados, evocando emoções e, consequentemente, memórias ocultas, aproximação com os cuidadores, maior engajamento em tarefas e melhora do humor (MUSZKAT, 2019; RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

Não se sabe bem o motivo da música facilitar a aquisição de memória, ainda que ela seja um recurso mnemônico vastamente utilizado. Uma das hipóteses segundo Rocha e Boggio (2013), residiria no compartilhamento de conteúdo semântico entre linguagem e música ou ao fato de pessoas que gostam de música repetirem mais um texto com música do que o texto puramente.

Em um estudo realizado com músicos experientes e estudantes de música, em que se investigava como o conhecimento do estilo musical contribuiria para a memorização, foi usado dois tipos de melodia, uma ocidental tonal e outra japonesa modal. Os músicos experientes com a música ocidental, apresentaram dificuldades em reconhecer o outro estilo, e os estudantes mais inexperientes, facilidade para memorizar ambas as melodias. Portanto, o estudo mencionado por Pederiva e Tristão (2006), indica que aparentemente a familiaridade com o estilo musical é uma importante estratégia de memorização.

No Transtorno do Espectro Autista (TEA), a terapia com música contribuiria para a atenção seletiva, o comportamento exploratório e modulação de regiões pré-motoras, diminuindo também, rituais motores; em pessoas com Epilepsia, poderia reduzir a frequência de descargas epileptiformes, na vigília e no sono; nos Transtornos da Aprendizagem da Leitura/Escrita, facilitaria o processamento fonológico, ao pré-ativar áreas da linguagem, como a área de Broca (MUSZKAT, 2019); na doença de Parkinson, a aquisição de um andar mais fluente, ao ativar circuitos automáticos de movimento; na Síndrome de Wiiliams, teria papel relevante na regulação emocional. Ao que tange à Afasia, poderia melhorar a fala, pelo aumento das fibras do fascículo arqueado do hemisfério direito, área que no hemisfério esquerdo, conectaria as regiões de Broca e Wernicke, ou seja, os benefícios se dariam pela reorganização da região equivalente no hemisfério não afetado (ANDRADE, 2017; ROCHA; BOGGIO, 2013).

Os efeitos positivos da música em pessoas com Depressão, Ansiedade, Estresse, Déficit de Atenção, Dislexia, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Wiiliams, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, Epilepsia, Afasia, Esquizofrenia etc, são notórios, viabilizando que seja usada e aprimorada para fins terapêuticos.

A música enquanto instrumento coletivo, fortaleceria vínculos e facilitaria o compartilhamento de emoções e a percepção do outro enquanto parte do sistema de referência (AL-ASSAL, 2008; MUSZKAT, 2019; VARGAS, 2012). Rocha e Boggio (2013) avultam que o canto em conjunto pode propiciar efeitos positivos por meio da ativação do sistema de neurônios espelho ou de interações auditivo-motoras.

A exposição à música, preferencialmente nos primeiros oito anos de vida, além de cooperar para o desenvolvimento de talentos, possibilitaria conforme Andrade (2017), Muszkat (2019) e Silveira (2016), que o cérebro fosse mais potencialmente competente e criativo, posto que quando a criança ouve e toca um instrumento, trabalha a fala egocêntrica, autocontrole e regras, além de ter favorecida a cognição social que ajuda no reconhecimento das emoções e empatia, e trocas inter-geracionais. Na adolescência, a música colaboraria com respostas emocionais positivas, diminuição de oscilações no humor, na capacidade adaptativa, para identidade, maior foco em atividades coletivas e compartilhamento de tarefas.

Ao que concerne as propriedades neuropsicológicas positivas do estudo musical sobre o neurodesenvolvimento, podem ser destacas: pré-ativação de habilidades espaciais, melhora na autorregulação emocional, facilitando tarefas de estimativa temporal na matemática e mudança comportamental positiva (MUSZKAT, 2019).

Nota-se, como clarifica Pederiva e Tristão (2006) e Rocha e Boggio (2013), que os achados sobre estruturas cerebrais e música estão intimamente correlacionados aos estudos de lesões cerebrais como, por exemplo, o fato de pessoas com lesão no córtex temporal direito poderem reconhecer melodias perdidas, ao passo que mantém a percepção rítmica; pacientes com lesões na porção anterolateral direita do giro de Heschl mostrarem dificuldades na percepção de sons que a frequência fundamental foi extraída e na identificação do contorno melódico em músicas.

Metodologia

O estudo teve como base a pesquisa exploratória, por viabilizar a compreensão do tema a partir da correlação com a vivência da amostra de 60 participantes da pesquisa, no ano de 2021. Segundo Gil (1999, p.43): “As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”.

Inicialmente foi estabelecido contato com os possíveis participantes através de meio digital, sendo escolhas pautadas no critério do sujeito ser músico ou não. O questionário on-line foi feito com aporte da ferramenta Google Forms e sua opção se deu diante o período pandêmico do vírus COVID-19, podendo resguardar e minimizar risco à saúde dos envolvidos.

Para participar do estudo, os voluntários tiveram que concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo posteriormente acesso ao questionário on-line individual e semiestruturado, com 7 perguntas fechadas e abertas, dando a oportunidade para o participante discorrer sobre o perguntado, mas sem se prender exclusivamente a indagação feita.

Referente à análise dos dados, foi realizada na perspectiva qualitativa que viabiliza a exploração das representações sociais da temática, já que o ser humano não se distingue somente por agir, mas por pensar e interpretar o que faz dentro de uma realidade vivida e compartilhada com os demais. Buscando dessa forma, pontos em comum a partir de fragmentos da biografia de cada interlocutor, ou seja, respeitando o que é semelhante e as diferenças (MINAYO, 2016). Em suma, a pesquisa por análise qualitativa parte do pressuposto de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.

A pesquisa observou também, as diretrizes da Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes, de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana.

Resultados e Discussão

A pesquisa contou com participantes de diferentes idades entre 15 e 62 anos, dentro de uma amostra de 60 voluntários, sendo 63,3% do sexo feminino e 36,7% do sexo masculino. 81,6% dos participantes se perceberam como ouvintes e/ou apreciadores de música, 11,7% musicistas, 5% musicistas e professores de música, e 1,7% trabalhou com artistas ligados a música.

Apenas 10 participantes, isto é, 16,67% não tocavam nenhum instrumento musical. Os instrumentos tocados e citados foram: acordeon, baixo, bateria, cítara, contrabaixo, flauta doce e transversal, gaita, guitarra, órgão, piano, saxofone, teclado, trompete, violão, violino, além da voz – canto. Apareceu também, o equipamento sampler. Os instrumentos mais recorrentes foram os de corda: violão, violino e guitarra.

Quanto ao significado da música, os participantes destacaram: música como terapia; auxílio para concentração, relaxamento e distração; recurso para enfrentamento de quadros ansiosos e vivências dolorosas; expressão do ser, do coletivo e do divino; força motriz da vida; inspiração; trabalho; arte; motivação; intensificadora de sentimentos; e instrumento de reflexão.

Os sentimentos mais frequentes da exposição as músicas favoritas dos voluntários foram: alegria (88,3%), relaxamento (71,7%), amor (70%), empolgação (63,3%), felicidade (58,3%), tranquilidade (53,3%), gratidão (43,3%), esperança (38,3%), paixão (38,3%), encantamento (35%), nostalgia (35%), coragem (33,3%), êxtase (30%), serenidade (30%), vivacidade (25%), tristeza (21,7%), melancolia (15%), carência (10%), solidariedade (10%), vaidade (10%), solidão (8,3%), angústia (6,7%), arrependimento (6,7%), raiva (6,7%), revolta (6,7%), frustração (5%), tolerância (3,3%), culpa (3,3%), pessimismo (3,3%) e desencanto (1,7%).

Vinte e cinco participantes (43,1%) assinalaram sofrer com Ansiedade; 9 (15,5%) com Depressão; 3 (5,2%) com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade; e 1 (1,7%) com Dislexia. Os participantes mencionaram frequentemente que a música auxiliou, principalmente, nas crises de ansiedade; na depressão; a ultrapassar sentimentos dolorosos; a minimizar o estresse; a expressar sentimentos; a sentirem-se mais acolhidos, aliviados, calmos e felizes; na fixação de conteúdos acadêmicos; na concentração e memorização; no entendimento do mundo no período da adolescência; conectando passado e presente; na busca de profundidade e compreensão de si; a chorar; a dar ânimo ao dia; a apreciar a música em si mesma; como facilitadora de resiliência; a transcender; a cuidar e deixar o outro bem, no processo de cura; e na inspiração.

Seis participantes pontuaram acreditar que a música não favoreceu o aprendizado escolar, mas destacaram contribuição da música para ansiedade e bem-estar. Somente uma voluntária apontou não ter tido qualquer ajuda da música, supostamente correlacionando-se com o nível de escolaridade.

Os outros participantes, mencionaram perceber que a música facilitou em algum nível a aprendizagem acadêmica, singularmente em: Matemática, Química, Cálculos e Exatas, Raciocínio Lógico, Ciências Morfológicas, disciplinas da graduação de Direito, Educação Infantil e Inclusiva, Psicopedagogia, Inglês, Japonês, matérias relacionadas ao aprendizado da própria música, em aulas de Regência e Harmonia, Português, Fisiologia e Anatomia, Psicopatologia e em todas as matérias de modo generalista, ao contribuir com o bem-estar emocional e, consequente, memorização. Em suma, as matérias mais apontadas foram: primeiro Português, em seguida Matemática e associação com o aprendizado de todas as matérias ao favorecer amplamente o bem-estar.

Significativa parcela da amostra não se perceberam como musicistas, mas sobrepujaram tocar algum instrumento, sendo ainda, sobrelevado por estes, colaboração ampla da música nos seus processos de aprendizagem, corroborando com Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), ao dizerem que o treinamento musical ajudaria na neuroplasticidade cerebral e consecutiva modificação cognitiva, pois recorreria à ativação de diversas conexões simultâneas. Contudo, como dito anteriormente, somente a exposição prolongada à músicas percebidas como prazerosas, já auxiliaria na neuroplascitidade do cérebro.

O aprendizado de um instrumento favoreceria o processo de mielinização, resultando em um melhor balanceamento entre os hemisférios. Além disso, tocar desenvolveria no hemisfério esquerdo maiores capacidades para desempenhar funções exercidas pelo hemisfério direito (RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

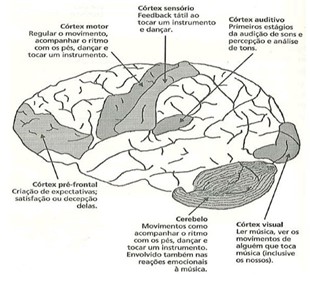

Imagem 2 – Funcionamento da música no cérebro

Fonte: SILVEIRA, 2016, p. 26.

O fato de muitos indivíduos tocarem algum instrumento musical, pode estar relacionado hipoteticamente, ao conhecimento amplamente divulgado, das potenciais vantagens cognitivas de se aprender a tocar um instrumento, seja qual for (RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013). No período Aurignaciano já havia o uso de instrumentos musicais (ANDRADE, 2017), o artefato musical mais antigo do qual se tem conhecimento conforme Silveira (2016), é a flauta eslovena feita com fêmur de um urso extinto. Já em 1865, Boillaud fez um dos primeiros estudos em laboratório, sobre a Neuropsicologia dos atributos musicais, havendo desde então, interesse e aprofundamento crescente sobre esse campo (SILVA et al., 2013).

O aporte da música para aquisição de novos conhecimentos relaciona-se com a região do córtex visual, córtex frontal orbitomedial, córtex cingulado médio e hipocampo, que aumentariam sua ativação em tarefas de recuperação de memória musical. Haveria ademais, associação positiva entre treinamento musical e desenvolvimento dos processos mnemônicos (RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

A recorrência presente no estudo, da ajuda musical no aprendizado do Português e de outros idiomas, Matemática e matérias de modo geral, ao contribuir com o bem-estar psicológico, reafirma o potencial da música favorecer sobretudo a memória operacional – habilidades linguísticas, espaciais e matemáticas e melhorar autorregulação emocional, facilitando mudança comportamental positiva (MUSZKAT, 2019; ROCHA; BOGGIO, 2013; RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

Silva et al. (2013) elucidam que os tons da música são equivalentes aos fonemas de uma língua, tanto os tons quanto os fonemas por serem sons básicos, se relacionam a frequências de onda sonora. Um dos motivos da prática musical melhorar a habilidade de reconhecimento da fala, por exemplo.

Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), mencionam o estudo de Schellenber, no ano de 2004, a partir da aplicação do teste Wechsler Intelligence Scale for Children Third Edition (WISC III), em uma amostra de 144 crianças. Crianças que passaram por aulas de música apresentaram aumento do quociente de inteligência (Q.I), além de melhor resultado em dez dos doze subtestes quando comparadas a outras crianças que não tiveram treinamento musical.

Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), esclarecem que músicos teriam modificações encefálicas estruturais e funcionais nas seguintes regiões: plano temporal, corpo caloso, córtex motor, córtex somatossensitivo, córtex auditivo, córtex visual e visual-espacial, córtex frontal orbitomedial, córtex cingulado médio, córtex têmporo-parietal, cerebelo, cápsula, hipocampo e tronco encefálico.

Portanto, pode-se dizer que a música subsidia a aprendizagem independente do sujeito ser ouvinte de música ou musicista, embora pesquisas mais robustas indiquem que músicos seriam mais favorecidos nesse aspecto, devendo haver cautela nas generalizações, em virtude das múltiplas variáveis envolvidas.

De acordo com Andrade (2017), Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), e os resultados deste estudo, o aprendizado musical seria capaz de auxiliar nas habilidades de atenção, concentração, memorização e respostas rápidas, aperfeiçoar a sensibilidade emocional e a expressividade, além da competência motora fina.

Como visto por meio das respostas sobre o significado da música e suas contribuições na aprendizagem e segundo Silveira (2016), o ensino da música conforme a Lei 11.769, é justificada pelos seguintes motivos: a música ser uma ferramenta facilitadora da aprendizagem de outras disciplinas; contribuir para socialização; ser um elemento terapêutico; servir de entretenimento para alegrar momentos no ambiente escolar.

Os resultados ratificam que a música é uma forte aliada nos quadros ansiosos e depressivos, merecendo estudos mais sofisticados com amostras maiores e uso de equipamentos que possam estabelecer relações mais precisas, não somente destes quadros, mas de outros.

Andrade (2017), explicita que a música pode modular estruturas cerebrais do sistema límbico e paralímbico, integradas na geração, manutenção e regulação emocional. “A música modula a atenção e pode possibilitar o desvio da atenção de estímulos propensos a evocar experiências negativamente ativadoras, a exemplo de dor, tristeza, preocupação e ansiedade.” (ANDRADE, 2017, p. 79), tal aspecto seria responsável pela minimização de dores ou ansiedade.

Nota-se que os participantes concatenaram a música e seus benefícios preeminentemente com as emoções e sentimentos, além de ser amplamente descrita como reguladora emocional, evidenciando a inseparabilidade entre música e emoções. Indo em direção a literatura, a alegria foi a emoção mais prevalente associada à música. Reforçando ademais, a capacidade da música ativar circuitos cerebrais relacionados ao prazer e recompensa (ANDRADE, 2017; MUSZKAT, 2019). Silveira (2016) adverte que a música parece agir nos hormônios reguladores de humor.

Diferente dos resultados apontados por Andrade (2017) de que o reconhecimento de emoções mais complexas como a serenidade, por exemplo, tendem a ser mais destacadas por músicos, nesta pesquisa a serenidade foi mais elegida por não músicos, e também, nem todos os músicos mencionaram a serenidade. Todavia, a amostra teve mais participantes não músicos, não sendo, portanto, possível estabelecer tais correlações.

A música tem potencial de expressar aquilo que ainda não pode ser articulado pela fala para algumas pessoas, refletindo a dinâmica da vida emocional, despertando as mais diferentes emoções e comportamentos, como visto através dos resultados desta pesquisa. Em conformidade com Fritz et al. (2009 apud ANDRADE, 2017), as emoções básicas evocadas pela música são coincidentes entre diferentes idades e culturas.

Emoções consideradas negativas socialmente apareceram nos resultados, possivelmente reforçando as associações psicológicas positivas e negativas aos timbres, posto que a música é também influenciada pelas experiências subjetivas e seus resultados (SILVEIRA, 2016).

Para Andrade (2017) as experiências musicais de cada sujeito são de extrema relevância para o entendimento das emoções e preferências musicais. Embora tenha havido similaridade entre as respostas, é notório que cada indivíduo da pesquisa vivencia e significa a música de modo idiossincrático, servindo a propósitos motivacionais próprios e exclusivos.

Levitin (2010 apud SILVEIRA, 2016), diz que por volta dos 14 anos de idade, se tem a aquisição de níveis de finalização adulto do cérebro musical, viabilizando fortes cargas emocionais advinda da música. Em grande parte da população, aos 18 ou 20 anos, já haveria uma definição do gosto musical, mesmo que não haja um ponto limite para o desenvolvimento de novas preferências musicais. O autor frisa ainda, que o ser humano costuma ir ao encontro do que lhe é familiar e possível de se reconhecer desde sua vivência uterina, inclusive.

Concisamente, diante os resultados da presente pesquisa e os achados amplamente divulgados na literatura, os efeitos da música para o desenvolvimento cerebral é indubitável, porém carece ainda, de respostas e aprofundamento.

Considerações Finais

As associações entre música e funções cerebrais passam necessariamente por um trabalho multidisciplinar, já que abarca variáveis que se inter-relacionam, desde questões fisiológicas, até as idiossincráticas, históricas e culturais. O envolvimento musical conta com uma experiência subjetiva, em que diferentes variáveis estariam combinadas como: percepção multissensorial, sensibilidade emocional e expressiva, atenção, concentração, raciocínio, estratégias de adaptação.

O presente estudo pôde demonstrar através de seus resultados o que já se tem conhecimento na literatura, contudo, se faz pertinente, estudos mais robusto que sirvam de base para intervenções mais efetivas no campo da Neuropsicologia, especialmente ao tocante reabilitação.

Considerando o crescente interesse pelo estudo da música na Neuropsicologia, esta pesquisa pode subsidiar pesquisas futuras, inclusive, aquelas de caráter transcultural, já que embora todas as culturas contem com a música, a maneira de compreender, expressar e regular as emoções podem ser distintas.

Referências

AL-ASSAL, C. T. Música: lugar de memória e morada do Ser. 2008. 91 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2008.

ANDRADE, N. C. Nas partituras das emoções: compreensão de emoções em música e em faces em crianças e adolescentes com Síndrome de Wiiliams. 2017. 174 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2017.

COSTA, V. Coleção Musical Extra: Violão. São Paulo: Minuano Cultural, n. 1, v. 1, 2011.

GIL, A. C. Pesquisa Social. In: ______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 42-48.

HAASE, V. G. et al. Neuropsicologia como ciência interdisciplinar: consenso da comunidade brasileira de pesquisadores/clínicos em Neuropsicologia. Neuropsicologia Latinoamericana, Calle, v. 4, n. 4, p. 1-8, 2012. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud. org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2075-94792012000400001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso: em: 28 jul. 2021. http://dx.doi.org/10.5579/rnl.2012. 125.

MARQUES, A.; FONTE, C. Experiência com a música, bem-estar e saúde mental: que relações?. Revista Música, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 30-45, 2018. DOI: 10.11606/rm.v18i2. 147267. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistamusi ca/article/view/1472 67>. Acesso em: 24 ago. 2021.

MINAYO, M. C. de S. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, M. C. de S. (Org.); DESLANDES, S. F.; GOMES, R. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. p. 9-28. (Série Manuais Acadêmicos).

MUSZKAT, M. Música e Neurodesenvolvimento: em busca de uma poética musical inclusiva. Literartes, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 233-243, 2019. DOI: 10.11606/ issn.2316-9826.literartes.2019.163338. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/literartes/article/view /163338. Acesso em: 31 jul. 2021.

PEDERIVA, P. L. M.; TRISTÃO, R. M. Música e Cognição. Ciênc. cogn., Rio de Janeiro, v. 9, p. 83-90, nov. 2006. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1806-58212006000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 2021.

ROCHA, V. C. da.; BOGGIO, P. S. A música por uma óptica neurocientífica. Per Musi [online]. 2013, n. 27, pp. 132-140. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-759920130001 00012>. Acesso em: 6 ago. 2021.

RODRIGUES, A. C.; LOUREIRO, M.; CARAMELLI, P. Efeitos do treinamento musical no cérebro: aspectos neurais e cognitivos. Neuropsicologia Latinoamericana, Calle, v. 5, n. 4, p. 15-31, 2013. Disponível em: <http://pepsic.bvsa lud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S207594792013000400002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 ago. 2021.

SILVA, J. A. et al. Revisão sobre o processamento neuropsicológico dos atributos tonais da música no contexto ocidental. Revisión del procesamiento neuropsicológico de los atributos tonales de la música en el contexto occidental. Av. Psicol. Latinoam., Bogotá, v. 31, n. 1, p. 86-96, apr. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S1794-4724201300 0100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 ago. 2021.

SILVEIRA, C. V. “Música e sentimentos andam juntos”: Os adolescentes e sua relação com a música. 2016. 132 f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica (PUC), Rio de Janeiro, 2016.

VARGAS, M. E. R. Influências da música no comportamento humano: explicações da neurociência e psicologia. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADES EST, 1., 2012, São Leopoldo. Anais… São Leopoldo: EST, 2012. p. 944-956.

Música e desenvolvimento cerebral: uma perspectiva da Neuropsicologia

Música e desenvolvimento cerebral: uma perspectiva da Neuropsicologia

Music and brain development: a Neuropsychological perspective

Música y desarrollo cerebral: una perspectiva de la Neuropsicología

Talita Mata Albuquerque¹

Resumo: Desde os primórdios, sabe-se que a música não é somente processada no cérebro, mas afeta o seu funcionamento. Com os avanços conquistados pela Neuropsicologia nas últimas décadas, houve a possibilidade de uma compreensão mais acurada sobre a relação entre música e desenvolvimento cerebral, havendo interesse crescente no estudo dessa temática. A pesquisa exploratória realizada teve caráter qualitativo. Aplicou-se um questionário semiestruturado on-line no ano de 2021, em uma amostra de 60 participantes entre 15 e 62 anos, músicos e não músicos. Verificou-se a contribuição da música para o cérebro, corroborando com a literatura existente, havendo ainda, uma gama de questões a serem investigadas e respondidas, especialmente, no campo da reabilitação.

Palavras-chave: música; desenvolvimento cerebral; neuropsicologia.

Abstract: Since the dawn of time, it’s known that music is not only processed in the brain but also affects its functioning. With the advances achieved by Neuropsychology in the last decades, there has been the possibility of an accurate comprehension of the relation between music and brain development, with an increasing interest in studying this subject. The exploratory research carried out was qualitative. A semi-structured online questionnaire was administered in 2021 to a sample of 60 participants aged between 15 and 62, both musicians and non-musicians. The contribution of music to the brain was verified, corroborating the existing literature. However, there is still a range of questions to be investigated and answered, especially in the field of rehabilitation.

Key words: music; brain development; neuropsychology.

Resumen: Desde siempre se ha sabido que la música no sólo se procesa en el cerebro, sino que también afecta a su funcionamiento. Con los avances realizados por la Neuropsicología en las últimas décadas, se ha abierto la posibilidad de comprender con mayor precisión la relación entre la música y el desarrollo cerebral, teniendo interés creciente por estudiar este tema. La investigación exploratoria llevada a cabo fue de naturaleza cualitativa. En 2021 se aplicó un cuestionario semiestructurado en línea a una muestra de 60 participantes de entre 15 y 62 años, tanto músicos como no músicos. Se verificó la contribución de la música al cerebro, corroborando la literatura existente, pero aún quedan diversas cuestiones por investigar y responder, especialmente en el campo de la rehabilitación.

Palabras clave: música; desarrollo cerebral; neuropsicología.

Introdução

A Neuropsicologia é interdisciplinar, constituindo-se como um campo de trabalho e investigação de diversas áreas do conhecimento e atuação profissional, que se interessam pelas relações entre funções mentais e sistema nervoso central, imerso em um campo mais amplo, denominado Neurociências (HAASE et al., 2012).

A música, no que lhe concerne, não é somente processada no cérebro, mas afeta seu funcionamento. Seu uso para fins terapêuticos data de tempos ancestrais, já que pode evocar e estimular reações fisiológicas que possuem relação direta com o cérebro emocional e executivo (AL-ASSAL, 2008; MUSZKAT, 2019; ROCHA; BOGGIO, 2013; VARGAS, 2012).

Como explica Muszkat (2019), respostas fisiológicas associadas a exposição de música, são as mais diversas, desde modulação neurovegetativa dos padrões de variabilidade dos ritmos endógenos da frequência cardíaca, assim como dos ritmos respiratórios, elétricos cerebrais e dos ciclos circadianos de sono-vigília, até a produção de neurotransmissores correlacionados à recompensa e ao prazer, e ao sistema de neuromodulação da dor.

Além disso, vários circuitos neuronais são ativados pelo aprendizado musical, já que envolveria percepção de estímulos simultâneos, funções cognitivas como a atenção e a memória, e áreas de associação sensorial e corporal (MUSZKAT, 2019).

Com os avanços conquistados nas últimas décadas pela Neurociência, houve a possibilidade de uma compreensão mais precisa sobre a relação entre música e sistema nervoso, tornando-se um tema promissor de pesquisa, visto que ainda há um leque significativo de questões a serem respondidas (ROCHA; BOGGIO, 2013). Afinal, aquilo que se pretende ver e conhecer, jamais esgota a experiência em si (AL-ASSAL, 2008).

Portanto, busca-se compreender como a música pode contribuir para o desenvolvimento cerebral, a partir de uma ótica da Neuropsicologia, revertendo-se em benefício para a sociedade, ao elucidar aspectos primordiais da mente humana, podendo viabilizar pesquisas mais aprofundadas e intervenções efetivas.

O presente estudo baseou-se na pesquisa exploratória, realizando levantamento bibliográfico e aplicação de questionário semiestruturado on-line, em uma mostra de 60 pessoas de diferentes idades e sexo, músicos e não músicos, que tinham interesse em contribuir com o trabalho. A análise dos resultados foi realizada dentro de uma perspectiva qualitativa, que considera haver um vínculo indissociável entre mundo objetivo e subjetividades.

Música

De acordo com Rocha e Boggio (2013), a música é anterior à linguagem e a agricultura. É a arte de expressar sentimentos através dos sons. Pode ser entendida também, como uma linguagem, logo, é organizada e decodificada por signos, que têm a função de representar graficamente os sons que ouvimos e imaginamos.

Pederiva e Tristão (2006) e Vargas (2012), aludem que música e fala são fundamentalmente similares, pois usam material sonoro que são recebidos e analisados no mesmo órgão, embora fatores acústicos sejam utilizados de inúmeros modos. A fala possuiria um significado denotativo, que usualmente não aconteceria no caso da música, assim, tanto o código musical quanto o da fala, contam com diferentes elementos, podendo percorrer caminhos, valores e interpretações de diversas maneiras.

Segundo Silva et al. (2013), música e linguagem falada são parecidas em complexidade, uso de artifícios sensoriais e símbolos abstratos e nas associações semânticas. Dessa forma, a Neuropsicologia do conhecimento musical foi demasiadamente influenciada pelos estudos de pacientes com déficit verbal.

A priori, a música é dividida em três partes, melodia: combinação de sons sucessivos, um após o outro, compondo a parte sem letra, somente tocando-se as notas; harmonia: combinação de sons simultâneos, dados de uma só vez, um acorde, por exemplo. O acorde é a junção de três ou mais sons, quando tocados simultaneamente e são representados pelo sistema de cifras; e ritmo: é a combinação dos valores, evidenciando a velocidade da melodia (COSTA, 2011).

Ao que tange as propriedades do som, são divididas em quatro, duração: tempo de produção do som; intensidade: se será empregada menor ou maior força na execução de uma música; altura: é a propriedade do som ser grave; e timbre: qualidade do som que permite reconhecer sua origem, isto é, de qual instrumento está sendo emitido (COSTA, 2011).

Na gramática musical ocidental, têm-se doze sons musicais diferentes, sete chamados notas naturais (DÓ – RÉ – MI – FÁ – SOL – LÁ – SI) e cinco classificados como acidentes musicais. Os acidentes musicais têm o intuito de movimentar a frequência das notas para que elas possam assumir outros contextos musicais (COSTA, 2011).

Costa (2011) explica que para se obter uma relação concreta entre os sons musicais foi desenvolvida uma unidade de medida, chamada Tom, responsável por determinar a distância sonora entre os sons. O Tom pode ser dividido em duas partes, a saber: cromático e diatônico, denominadas Semitom que representa a metade da unidade padrão e é também, a menor medida possível entre os sons do nosso sistema musical.

Música e subjetividade

Segundo Al-assal (2008), existem variadas maneiras de abordar e pensar os usos e efeitos da música no modo de ser das pessoas, não devendo ser reduzida a técnica, mas para além disso, como patrimônio cultural de uma criação essencialmente livre e compartilhada. A música com pouquíssimas exceções, recorrentemente aparece na vida do ser humano ainda na barriga de sua mãe, através das cantigas e permanece em maior ou menor grau no decorrer de seu desenvolvimento.

Por um mecanismo próprio e singular, a música vai colorindo e até auxiliando a deixar mais cinza os dias. Quem nunca fez associação entre uma determinada música e um evento em particular? A música embala e acompanha a experiência humana, contendo significativo poder de comunicação, reverberando então, nuances da realidade social.

Conforme Vargas (2012), a música encontra-se presente em todas as culturas, com fins de celebração e de marcar encontros e desencontros. Pode favorecer a elaboração simbólica de vivências dolorosas, inclusive, pelas relações mediadas por ela; a reconhecer e respeitar a si e ao outro, adaptando-se às necessidades, como por exemplo, no processo de aprendizagem de algum instrumento ou de canto; poderia ser intermediária de uma comunicação e compreensão que outrora encontrava-se rígida e estereotipada; dissolveria resistências; proporcionaria intenso prazer e sensação de pertencimento; relembraria momentos importantes e entes queridos (AL-ASSAL, 2008); motivaria; diminuiria preconceitos e distâncias; transformaria vidas.

A arte da música seria uma maneira de ultrapassar limites entre o eu e o mundo exterior, na sua correlação. Para Vargas (2012), se a fala coloca obstáculos e resistências, a música as liberam, pois, mistura o novo e o familiar. Quando alguém gosta de uma música, algo o mobiliza internamente para isso, a música ganha sentido dentro de um universo idiossincrático. Não é raro, encontrar pessoas que ao vivenciarem uma situação de intenso sofrimento, buscam alento nas canções. Em alguns momentos, ouvimos incessantemente uma determinada música, em outras conjunturas, outras músicas, diferentes daquelas de antes. Destarte, a variabilidade da música acompanha a nossa história e suas diversas facetas.

Portanto, a música possui uma representação emocional e pode ampliar percepções e relacionamentos, exercendo um poderoso efeito sobre os seres humanos a partir da significação e simbolização no aparelho psíquico (AL-ASSAL, 2008). Quando se ouve canções, ouvisse tudo que compõe a nossa humanidade, seja enquanto singularidade e/ou coletividade, já que um, passa pelo outro.

A música pode ser e assumir muitas formas, dependendo de quem a habita. “[…]. Muitas vezes, não precisamos das palavras. Falamos de outras formas. Vibrar no mesmo tom, timbrar em uníssono, é alcançar o âmago. Comunicação pura. Cada ser possui um idioma pessoal” (AL-ASSAL, 2008, p. 78).

Música e Neuropsicologia

Rocha e Boggio (2013) sobrelevam que a linguagem e a música, são domínios exclusivos dos seres humanos, pois apesar de alguns animais utilizarem os sons para comunicação, nenhuma espécie faz da forma complexa como o ser humano. Já nos primeiros três meses de vida seria possível reconhecer contornos melódicos, diferenciar consonâncias e dissonâncias e mudanças rítmicas (MUSZKAT, 2019; PEDERIVA; TRISTÃO, 2006).

Desde a antiguidade, refletia-se sobre o poder e a capacidade da música despertar sentimentos. Nos primórdios, pensava-se que a música teria um efeito sobrenatural, como bem salienta Vargas (2012), era usada com o intuito de mandar embora espíritos que adoeciam o corpo. Na mitologia grega, a lenda de Orfeu, cantor, músico e poeta que utilizou a música como seu grande trunfo e poder, até mesmo para resgatar sua amada ninfa Eurídice do inferno, traz concepções da universalidade, dos aspectos ontológico e originário, além do efeito divino associado à música (AL-ASSAL, 2008).

Platão, por exemplo, em sua obra A República, fala a respeito de traços morais influenciados por experiências musicais. No século XI, quando a música começa a fazer parte do currículo universitário, a igreja busca molda-la, justamente por reconhecer suas influências sobre as emoções e o comportamento humano. Nos séculos seguintes, a música passa a ser muito utilizada no tratamento de doenças mentais, ganhando cada vez mais importância científica (VARGAS, 2012).

Na contemporaneidade, pode-se afirmar que o processamento musical é intimamente influenciado pelas tonalidades afetivas, em razão da integração de áreas corticais do cérebro e sistema límbico. Desde a percepção do som até o seu entendimento sintático há modulação pela emoção (ROCHA; BOGGIO, 2013). Embora, segundo Marques e Fonte (2018), uma pluralidade de questões sobre a base neurobiológica das emoções musicais sigam sem respostas. Ademais, existem diversos estudos com diferentes visões concernentes às emoções evocadas pela música, todavia, que ainda não conseguiram integrar a complexidade emocional do fenômeno (ROCHA; BOGGIO, 2013).

Para Pederiva e Tristão (2006) a audição de uma música é uma atividade complexa, engloba padrões, associações, emoções, expectativas etc. Partes das operações cognitivas e perceptivas ocorrem de modo independente, e outras, integradas, fazendo com que a vivência musical ganhe significado.

Em conformidade com Muszkat (2019), em qualquer uma de suas dimensões, a música abarca funções cerebrais perceptivo-motoras e executivas, no processo de sentir, processar e decodificar. Sinais físicos revertem-se em emoções, causando reações fisiológicas e comportamentais.

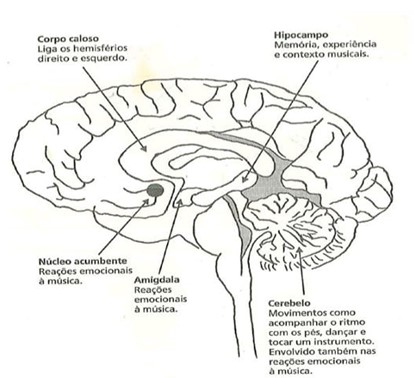

Muszkat (2019) esclarece que a atividade musical envolve áreas cerebrais do cerebelo, tronco cerebral, amígdala e neocórtex. Inicialmente, as vibrações sonoras provocam diferentes movimentos nas células ciliares, que são células receptoras e localizadas no ouvido interno, transmitindo-as para centros do tronco cerebral. A frequência dos sons guardam relação com a localização das células ciliares, enquanto a intensidade com o número de fibras envolvidas, isto é, quanto maior for a intensidade, mais fibras trabalharão no processo.

Existiria uma conexão entre a ocupação da célula sensorial na cóclea e a frequência da vibração dos sons, variando de sons agudos e graves – alta e baixa frequência. À vista disso, os estímulos sonoros nas células ciliares são direcionadas de modo organizado pelo nervo auditivo ao córtex auditivo – áreas de projeção do lobo temporal. Assim, tem-se o primeiro estágio, a senso-percepção musical, havendo a decodificação da altura, timbre, contorno e ritmo.

Por conseguinte, haveria conexão do lobo temporal com áreas da memória como o hipocampo (irá reconhecer a familiaridade temática e rítmica), o cerebelo (responsável pela regulação motora e emocional), a amígdala (viabiliza atribuir um valor emocional à vivência sonora), e ainda, com o núcleo accumbens (associado ao prazer e recompensa). Áreas do lobo frontal permitiriam o comportamento musical planejado (MUSZKAT, 2019).

Existiria uma determinação hemisférica da música, o hemisfério direito seria responsável pelo processamento – discriminação da direção das alturas, do seu conteúdo emocional e dos timbres. Já o ritmo, duração, métrica e discriminação da tonalidade estariam predominantemente, por conta do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo analisaria também, os parâmetros de ritmo e altura, interagindo com áreas da linguagem, que identificam a sintaxe musical (MUSZKAT, 2019; ROCHA; BOGGIO, 2013; VARGAS, 2012).

Imagem 1 – Funcionamento da música no cérebro

Fonte: LEVITIN, 2010 (apud SILVEIRA, 2016, p. 27).

Segundo Muszkat (2019) e Pederiva e Tristão (2006), os indivíduos que não são músicos processam melodias no hemisfério direito, e os que são, contam com uma transferência para o hemisfério cerebral esquerdo. Pesquisas apontam que tanto na percepção quanto na produção musical, há a possibilidade de gerar interações auditivo-motoras, em quem ouve e executa a música. Haveria então, relação direta entre córtex-auditivo e córtex motor, independente de apenas se ouvir ou executar a música. Contudo, ambas as atividades ao serem exercidas variam na intensidade da ativação (ROCHA; BOGGIO, 2013).

O treinamento musical, assim como a exposição prolongada à músicas percebidas como prazerosas tendem a contribuir para o aumento da produção de neurotrofinas, ajudando no aumento da sobrevivência de neurônios e na plasticidade cerebral. Pode ainda, expandir o tamanho e conectividade de determinadas áreas cerebrais, a saber: corpo caloso, o cerebelo e o córtex maior (MUSZKAT, 2019; PEDERIVA; TRISTÃO, 2006; ROCHA; BOGGIO, 2013; VARGAS, 2012; RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

Rocha e Boggio (2013) e Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), ressaltam através de estudos, que há diferenças estruturais entre cérebros de músicos e não músicos. O treinamento musical formal, poderia favorecer habilidades linguísticas, espaciais e matemáticas – desenvolvimento precoce da leitura, memória verbal, melhor discriminação de estímulos auditivos, dentre outros.

A educação musical seria responsável por colaborar na ativação de neurônios em espelho, encontrados nas áreas frontais e parietais cerebral, essenciais para empatia, ressonância afetiva e entendimento de ambiguidades na linguagem (MUSZKAT, 2019). De acordo com Rocha e Boggio (2013), acredita-se que estes neurônios estejam relacionados ao aprendizado por imitação.

Apesar de todos os efeitos positivos do treinamento e da educação musical, Marques e Fonte (2018), sobrelevam diante de pesquisa com uma amostra de 255 participantes, que a música especialmente nesse contexto, pode levar a estresse físico e psicológico. À vista disso, a música estaria relacionada com fatores ambientais e de personalidade.

Al-assal (2008) e Vargas (2012), destacam indícios de que haveria forte influência da hereditariedade na capacidade musical dos músicos e outros indicativos do meio ambiente como principal influenciador de tais capacidades. Assim, Vargas (2012) conclui que o mais indicado seria um ponto de vista intermediário herança-meio. Por outro lado, Silveira (2016) expõe que habilidades musicais estariam por conta em primazia, do estímulo precoce e/ou da prática.

Pessoas com declínio cognitivo, poderiam ter a ativação de redes neurais demasiadamente plásticas favorecidas pela música. Os benefícios da música nos quadros demenciais já são amplamente estudados e validados, evocando emoções e, consequentemente, memórias ocultas, aproximação com os cuidadores, maior engajamento em tarefas e melhora do humor (MUSZKAT, 2019; RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

Não se sabe bem o motivo da música facilitar a aquisição de memória, ainda que ela seja um recurso mnemônico vastamente utilizado. Uma das hipóteses segundo Rocha e Boggio (2013), residiria no compartilhamento de conteúdo semântico entre linguagem e música ou ao fato de pessoas que gostam de música repetirem mais um texto com música do que o texto puramente.

Em um estudo realizado com músicos experientes e estudantes de música, em que se investigava como o conhecimento do estilo musical contribuiria para a memorização, foi usado dois tipos de melodia, uma ocidental tonal e outra japonesa modal. Os músicos experientes com a música ocidental, apresentaram dificuldades em reconhecer o outro estilo, e os estudantes mais inexperientes, facilidade para memorizar ambas as melodias. Portanto, o estudo mencionado por Pederiva e Tristão (2006), indica que aparentemente a familiaridade com o estilo musical é uma importante estratégia de memorização.

No Transtorno do Espectro Autista (TEA), a terapia com música contribuiria para a atenção seletiva, o comportamento exploratório e modulação de regiões pré-motoras, diminuindo também, rituais motores; em pessoas com Epilepsia, poderia reduzir a frequência de descargas epileptiformes, na vigília e no sono; nos Transtornos da Aprendizagem da Leitura/Escrita, facilitaria o processamento fonológico, ao pré-ativar áreas da linguagem, como a área de Broca (MUSZKAT, 2019); na doença de Parkinson, a aquisição de um andar mais fluente, ao ativar circuitos automáticos de movimento; na Síndrome de Wiiliams, teria papel relevante na regulação emocional. Ao que tange à Afasia, poderia melhorar a fala, pelo aumento das fibras do fascículo arqueado do hemisfério direito, área que no hemisfério esquerdo, conectaria as regiões de Broca e Wernicke, ou seja, os benefícios se dariam pela reorganização da região equivalente no hemisfério não afetado (ANDRADE, 2017; ROCHA; BOGGIO, 2013).

Os efeitos positivos da música em pessoas com Depressão, Ansiedade, Estresse, Déficit de Atenção, Dislexia, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Wiiliams, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, Epilepsia, Afasia, Esquizofrenia etc, são notórios, viabilizando que seja usada e aprimorada para fins terapêuticos.

A música enquanto instrumento coletivo, fortaleceria vínculos e facilitaria o compartilhamento de emoções e a percepção do outro enquanto parte do sistema de referência (AL-ASSAL, 2008; MUSZKAT, 2019; VARGAS, 2012). Rocha e Boggio (2013) avultam que o canto em conjunto pode propiciar efeitos positivos por meio da ativação do sistema de neurônios espelho ou de interações auditivo-motoras.

A exposição à música, preferencialmente nos primeiros oito anos de vida, além de cooperar para o desenvolvimento de talentos, possibilitaria conforme Andrade (2017), Muszkat (2019) e Silveira (2016), que o cérebro fosse mais potencialmente competente e criativo, posto que quando a criança ouve e toca um instrumento, trabalha a fala egocêntrica, autocontrole e regras, além de ter favorecida a cognição social que ajuda no reconhecimento das emoções e empatia, e trocas inter-geracionais. Na adolescência, a música colaboraria com respostas emocionais positivas, diminuição de oscilações no humor, na capacidade adaptativa, para identidade, maior foco em atividades coletivas e compartilhamento de tarefas.

Ao que concerne as propriedades neuropsicológicas positivas do estudo musical sobre o neurodesenvolvimento, podem ser destacas: pré-ativação de habilidades espaciais, melhora na autorregulação emocional, facilitando tarefas de estimativa temporal na matemática e mudança comportamental positiva (MUSZKAT, 2019).

Nota-se, como clarifica Pederiva e Tristão (2006) e Rocha e Boggio (2013), que os achados sobre estruturas cerebrais e música estão intimamente correlacionados aos estudos de lesões cerebrais como, por exemplo, o fato de pessoas com lesão no córtex temporal direito poderem reconhecer melodias perdidas, ao passo que mantém a percepção rítmica; pacientes com lesões na porção anterolateral direita do giro de Heschl mostrarem dificuldades na percepção de sons que a frequência fundamental foi extraída e na identificação do contorno melódico em músicas.

Metodologia

O estudo teve como base a pesquisa exploratória, por viabilizar a compreensão do tema a partir da correlação com a vivência da amostra de 60 participantes da pesquisa, no ano de 2021. Segundo Gil (1999, p.43): “As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”.

Inicialmente foi estabelecido contato com os possíveis participantes através de meio digital, sendo escolhas pautadas no critério do sujeito ser músico ou não. O questionário on-line foi feito com aporte da ferramenta Google Forms e sua opção se deu diante o período pandêmico do vírus COVID-19, podendo resguardar e minimizar risco à saúde dos envolvidos.

Para participar do estudo, os voluntários tiveram que concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo posteriormente acesso ao questionário on-line individual e semiestruturado, com 7 perguntas fechadas e abertas, dando a oportunidade para o participante discorrer sobre o perguntado, mas sem se prender exclusivamente a indagação feita.

Referente à análise dos dados, foi realizada na perspectiva qualitativa que viabiliza a exploração das representações sociais da temática, já que o ser humano não se distingue somente por agir, mas por pensar e interpretar o que faz dentro de uma realidade vivida e compartilhada com os demais. Buscando dessa forma, pontos em comum a partir de fragmentos da biografia de cada interlocutor, ou seja, respeitando o que é semelhante e as diferenças (MINAYO, 2016). Em suma, a pesquisa por análise qualitativa parte do pressuposto de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.

A pesquisa observou também, as diretrizes da Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes, de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana.

Resultados e Discussão

A pesquisa contou com participantes de diferentes idades entre 15 e 62 anos, dentro de uma amostra de 60 voluntários, sendo 63,3% do sexo feminino e 36,7% do sexo masculino. 81,6% dos participantes se perceberam como ouvintes e/ou apreciadores de música, 11,7% musicistas, 5% musicistas e professores de música, e 1,7% trabalhou com artistas ligados a música.

Apenas 10 participantes, isto é, 16,67% não tocavam nenhum instrumento musical. Os instrumentos tocados e citados foram: acordeon, baixo, bateria, cítara, contrabaixo, flauta doce e transversal, gaita, guitarra, órgão, piano, saxofone, teclado, trompete, violão, violino, além da voz – canto. Apareceu também, o equipamento sampler. Os instrumentos mais recorrentes foram os de corda: violão, violino e guitarra.

Quanto ao significado da música, os participantes destacaram: música como terapia; auxílio para concentração, relaxamento e distração; recurso para enfrentamento de quadros ansiosos e vivências dolorosas; expressão do ser, do coletivo e do divino; força motriz da vida; inspiração; trabalho; arte; motivação; intensificadora de sentimentos; e instrumento de reflexão.

Os sentimentos mais frequentes da exposição as músicas favoritas dos voluntários foram: alegria (88,3%), relaxamento (71,7%), amor (70%), empolgação (63,3%), felicidade (58,3%), tranquilidade (53,3%), gratidão (43,3%), esperança (38,3%), paixão (38,3%), encantamento (35%), nostalgia (35%), coragem (33,3%), êxtase (30%), serenidade (30%), vivacidade (25%), tristeza (21,7%), melancolia (15%), carência (10%), solidariedade (10%), vaidade (10%), solidão (8,3%), angústia (6,7%), arrependimento (6,7%), raiva (6,7%), revolta (6,7%), frustração (5%), tolerância (3,3%), culpa (3,3%), pessimismo (3,3%) e desencanto (1,7%).

Vinte e cinco participantes (43,1%) assinalaram sofrer com Ansiedade; 9 (15,5%) com Depressão; 3 (5,2%) com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade; e 1 (1,7%) com Dislexia. Os participantes mencionaram frequentemente que a música auxiliou, principalmente, nas crises de ansiedade; na depressão; a ultrapassar sentimentos dolorosos; a minimizar o estresse; a expressar sentimentos; a sentirem-se mais acolhidos, aliviados, calmos e felizes; na fixação de conteúdos acadêmicos; na concentração e memorização; no entendimento do mundo no período da adolescência; conectando passado e presente; na busca de profundidade e compreensão de si; a chorar; a dar ânimo ao dia; a apreciar a música em si mesma; como facilitadora de resiliência; a transcender; a cuidar e deixar o outro bem, no processo de cura; e na inspiração.

Seis participantes pontuaram acreditar que a música não favoreceu o aprendizado escolar, mas destacaram contribuição da música para ansiedade e bem-estar. Somente uma voluntária apontou não ter tido qualquer ajuda da música, supostamente correlacionando-se com o nível de escolaridade.

Os outros participantes, mencionaram perceber que a música facilitou em algum nível a aprendizagem acadêmica, singularmente em: Matemática, Química, Cálculos e Exatas, Raciocínio Lógico, Ciências Morfológicas, disciplinas da graduação de Direito, Educação Infantil e Inclusiva, Psicopedagogia, Inglês, Japonês, matérias relacionadas ao aprendizado da própria música, em aulas de Regência e Harmonia, Português, Fisiologia e Anatomia, Psicopatologia e em todas as matérias de modo generalista, ao contribuir com o bem-estar emocional e, consequente, memorização. Em suma, as matérias mais apontadas foram: primeiro Português, em seguida Matemática e associação com o aprendizado de todas as matérias ao favorecer amplamente o bem-estar.

Significativa parcela da amostra não se perceberam como musicistas, mas sobrepujaram tocar algum instrumento, sendo ainda, sobrelevado por estes, colaboração ampla da música nos seus processos de aprendizagem, corroborando com Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), ao dizerem que o treinamento musical ajudaria na neuroplasticidade cerebral e consecutiva modificação cognitiva, pois recorreria à ativação de diversas conexões simultâneas. Contudo, como dito anteriormente, somente a exposição prolongada à músicas percebidas como prazerosas, já auxiliaria na neuroplascitidade do cérebro.

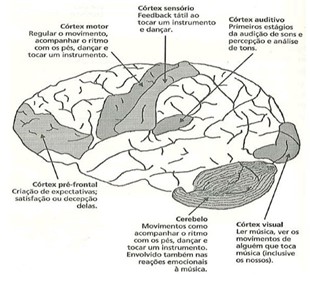

O aprendizado de um instrumento favoreceria o processo de mielinização, resultando em um melhor balanceamento entre os hemisférios. Além disso, tocar desenvolveria no hemisfério esquerdo maiores capacidades para desempenhar funções exercidas pelo hemisfério direito (RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

Imagem 2 – Funcionamento da música no cérebro

Fonte: SILVEIRA, 2016, p. 26.

O fato de muitos indivíduos tocarem algum instrumento musical, pode estar relacionado hipoteticamente, ao conhecimento amplamente divulgado, das potenciais vantagens cognitivas de se aprender a tocar um instrumento, seja qual for (RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013). No período Aurignaciano já havia o uso de instrumentos musicais (ANDRADE, 2017), o artefato musical mais antigo do qual se tem conhecimento conforme Silveira (2016), é a flauta eslovena feita com fêmur de um urso extinto. Já em 1865, Boillaud fez um dos primeiros estudos em laboratório, sobre a Neuropsicologia dos atributos musicais, havendo desde então, interesse e aprofundamento crescente sobre esse campo (SILVA et al., 2013).

O aporte da música para aquisição de novos conhecimentos relaciona-se com a região do córtex visual, córtex frontal orbitomedial, córtex cingulado médio e hipocampo, que aumentariam sua ativação em tarefas de recuperação de memória musical. Haveria ademais, associação positiva entre treinamento musical e desenvolvimento dos processos mnemônicos (RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

A recorrência presente no estudo, da ajuda musical no aprendizado do Português e de outros idiomas, Matemática e matérias de modo geral, ao contribuir com o bem-estar psicológico, reafirma o potencial da música favorecer sobretudo a memória operacional – habilidades linguísticas, espaciais e matemáticas e melhorar autorregulação emocional, facilitando mudança comportamental positiva (MUSZKAT, 2019; ROCHA; BOGGIO, 2013; RODRIGUES; LOUREIRO; CARAMELLI, 2013).

Silva et al. (2013) elucidam que os tons da música são equivalentes aos fonemas de uma língua, tanto os tons quanto os fonemas por serem sons básicos, se relacionam a frequências de onda sonora. Um dos motivos da prática musical melhorar a habilidade de reconhecimento da fala, por exemplo.

Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), mencionam o estudo de Schellenber, no ano de 2004, a partir da aplicação do teste Wechsler Intelligence Scale for Children Third Edition (WISC III), em uma amostra de 144 crianças. Crianças que passaram por aulas de música apresentaram aumento do quociente de inteligência (Q.I), além de melhor resultado em dez dos doze subtestes quando comparadas a outras crianças que não tiveram treinamento musical.

Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), esclarecem que músicos teriam modificações encefálicas estruturais e funcionais nas seguintes regiões: plano temporal, corpo caloso, córtex motor, córtex somatossensitivo, córtex auditivo, córtex visual e visual-espacial, córtex frontal orbitomedial, córtex cingulado médio, córtex têmporo-parietal, cerebelo, cápsula, hipocampo e tronco encefálico.

Portanto, pode-se dizer que a música subsidia a aprendizagem independente do sujeito ser ouvinte de música ou musicista, embora pesquisas mais robustas indiquem que músicos seriam mais favorecidos nesse aspecto, devendo haver cautela nas generalizações, em virtude das múltiplas variáveis envolvidas.

De acordo com Andrade (2017), Rodrigues, Loureiro e Caramelli (2013), e os resultados deste estudo, o aprendizado musical seria capaz de auxiliar nas habilidades de atenção, concentração, memorização e respostas rápidas, aperfeiçoar a sensibilidade emocional e a expressividade, além da competência motora fina.

Como visto por meio das respostas sobre o significado da música e suas contribuições na aprendizagem e segundo Silveira (2016), o ensino da música conforme a Lei 11.769, é justificada pelos seguintes motivos: a música ser uma ferramenta facilitadora da aprendizagem de outras disciplinas; contribuir para socialização; ser um elemento terapêutico; servir de entretenimento para alegrar momentos no ambiente escolar.

Os resultados ratificam que a música é uma forte aliada nos quadros ansiosos e depressivos, merecendo estudos mais sofisticados com amostras maiores e uso de equipamentos que possam estabelecer relações mais precisas, não somente destes quadros, mas de outros.

Andrade (2017), explicita que a música pode modular estruturas cerebrais do sistema límbico e paralímbico, integradas na geração, manutenção e regulação emocional. “A música modula a atenção e pode possibilitar o desvio da atenção de estímulos propensos a evocar experiências negativamente ativadoras, a exemplo de dor, tristeza, preocupação e ansiedade.” (ANDRADE, 2017, p. 79), tal aspecto seria responsável pela minimização de dores ou ansiedade.

Nota-se que os participantes concatenaram a música e seus benefícios preeminentemente com as emoções e sentimentos, além de ser amplamente descrita como reguladora emocional, evidenciando a inseparabilidade entre música e emoções. Indo em direção a literatura, a alegria foi a emoção mais prevalente associada à música. Reforçando ademais, a capacidade da música ativar circuitos cerebrais relacionados ao prazer e recompensa (ANDRADE, 2017; MUSZKAT, 2019). Silveira (2016) adverte que a música parece agir nos hormônios reguladores de humor.

Diferente dos resultados apontados por Andrade (2017) de que o reconhecimento de emoções mais complexas como a serenidade, por exemplo, tendem a ser mais destacadas por músicos, nesta pesquisa a serenidade foi mais elegida por não músicos, e também, nem todos os músicos mencionaram a serenidade. Todavia, a amostra teve mais participantes não músicos, não sendo, portanto, possível estabelecer tais correlações.

A música tem potencial de expressar aquilo que ainda não pode ser articulado pela fala para algumas pessoas, refletindo a dinâmica da vida emocional, despertando as mais diferentes emoções e comportamentos, como visto através dos resultados desta pesquisa. Em conformidade com Fritz et al. (2009 apud ANDRADE, 2017), as emoções básicas evocadas pela música são coincidentes entre diferentes idades e culturas.

Emoções consideradas negativas socialmente apareceram nos resultados, possivelmente reforçando as associações psicológicas positivas e negativas aos timbres, posto que a música é também influenciada pelas experiências subjetivas e seus resultados (SILVEIRA, 2016).

Para Andrade (2017) as experiências musicais de cada sujeito são de extrema relevância para o entendimento das emoções e preferências musicais. Embora tenha havido similaridade entre as respostas, é notório que cada indivíduo da pesquisa vivencia e significa a música de modo idiossincrático, servindo a propósitos motivacionais próprios e exclusivos.

Levitin (2010 apud SILVEIRA, 2016), diz que por volta dos 14 anos de idade, se tem a aquisição de níveis de finalização adulto do cérebro musical, viabilizando fortes cargas emocionais advinda da música. Em grande parte da população, aos 18 ou 20 anos, já haveria uma definição do gosto musical, mesmo que não haja um ponto limite para o desenvolvimento de novas preferências musicais. O autor frisa ainda, que o ser humano costuma ir ao encontro do que lhe é familiar e possível de se reconhecer desde sua vivência uterina, inclusive.

Concisamente, diante os resultados da presente pesquisa e os achados amplamente divulgados na literatura, os efeitos da música para o desenvolvimento cerebral é indubitável, porém carece ainda, de respostas e aprofundamento.

Considerações Finais

As associações entre música e funções cerebrais passam necessariamente por um trabalho multidisciplinar, já que abarca variáveis que se inter-relacionam, desde questões fisiológicas, até as idiossincráticas, históricas e culturais. O envolvimento musical conta com uma experiência subjetiva, em que diferentes variáveis estariam combinadas como: percepção multissensorial, sensibilidade emocional e expressiva, atenção, concentração, raciocínio, estratégias de adaptação.

O presente estudo pôde demonstrar através de seus resultados o que já se tem conhecimento na literatura, contudo, se faz pertinente, estudos mais robusto que sirvam de base para intervenções mais efetivas no campo da Neuropsicologia, especialmente ao tocante reabilitação.